Загадочный дом из 1930-х в самом центре Кемерова: история здания на Орджоникидзе, 6

Авторы проекта: Марина ТУМАНОВА, Лора НИКИТИНА

Фото: Дмитрий Ярощук

Новый герой спецпроекта «Жил-был дом» – из числа настоящих городских загадок. Так много вопросов вызывает эта неброская трёхэтажка тёплых тонов, что притаилась в уютном закутке между зданием мэрии и Музыкальным театром. Жилой это дом или нежилой? Отчего так странно расположен, будто спрятан от посторонних глаз в глубине квартала? И что за странное убранство у здания? Фасады скромные, а подъезды, оформленные как порталы, с пилястрами по бокам, так и смахивают на диковинные античные ворота. Для кого такой дом построили? И нет ли в нём ещё чего-нибудь удивительного?

Все эти тайны (и многие другие) давно не дают покоя и нам, авторам проекта, вашим покорным слугам. Пришла пора наведаться к нашему герою в гости и пролить свет на его историю, принадлежность и жизнь.

Довоенный долгострой

По ходу подготовки материала встретили несколько версий, для кого и когда дом на Орджоникидзе, 6 был построен. Самое раннее время – начало 30-х. Здание якобы возводилось по одному из первых генпланов в годы, когда наш славный город еще носил имя Щегловск. Самый экзотический вариант ведомственной принадлежности – жилье для работников НКВД (МВД). А самый частый – дом для связистов, телеграфистов и почтовиков. Вот он-то и оказался верным!

Фото: Дмитрий Ярощук

В архивах УК «Пенатэс», которая сегодня обслуживает здание, обнаружился любопытный документ, согласно которому с 60-х и вплоть до 90-х оно находилось в ведомстве телеграфно-телефонной станции. О том, что дом некогда относился к управлению связи и почте, рассказывают и его сегодняшние обитатели, в числе которых наследники первых жильцов – тех самых связистов-телеграфистов. Ну а старожилы так и вовсе припоминают, что здесь некогда жили даже большие начальники разных подразделений этих ведомств. Для руководителей отводился целый подъезд, а квартиры для особо высоких постов даже отделкой отличались, кое-где, например, сохранился довольно качественный паркет.

Что касается года строительства – это 30-е на все 100%. То, что проект и сам дом довоенные, подтвердила наш эксперт по истории архитектуры доцент КузГТУ Ирина Захарова. И поделилась другим интересным раритетным документом – разрешением на продолжение строительства Госстройконтроля за 1937 год. В нем в числе прочего указано, что проект каменного трехэтажного жилого дома «разработан и утвержден Западно-Сибирским управлением связи в 1936-м, строится здание на Притомском участке в квартале № 10 в границах улиц Советская и Трудовая». Выходит, что авторы нашего дома-героя были нездешними.

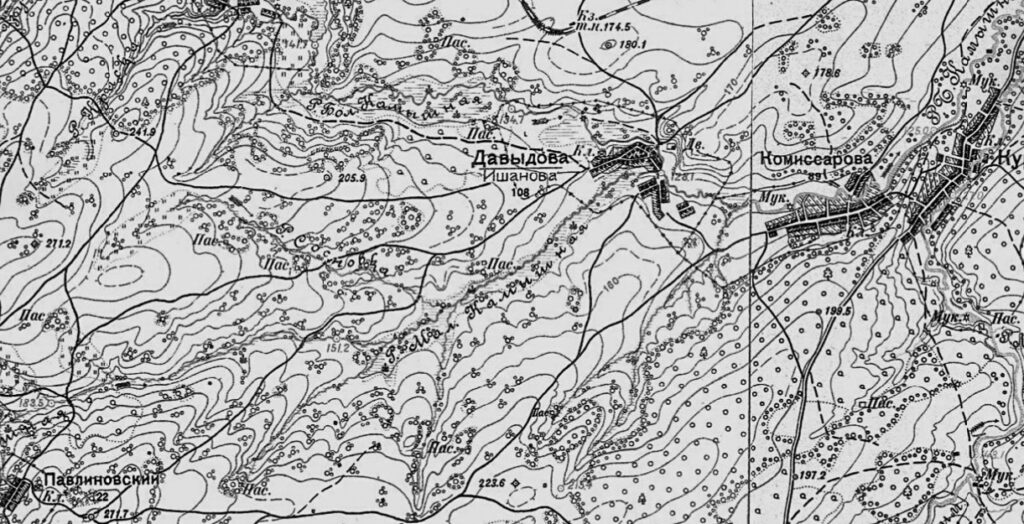

Фото: фрагмент топографического плана города Кемерово 1932-34 гг.

Внешний облик здания тоже говорит о том, что он детище переходного постконструктивистского периода. Функциональный, скромный, с декором хоть и торжественным, но минимальным. Вертикальные ленточные витражи подъездных окон, аттики, которые ныне скрывает массивная крыша – новодел из 90-х, – явные архитектурные приметы той эпохи.

Фото: Дмитрий Ярощук

Точки над «i» расставляет и еще один документ. Читаем в газете «Кузбасс» за июль 1939-го: «Вот недостроенный трехэтажный дом по улице Трудовой. Строит его Кемеровская контора облстройтреста для горотдела связи. Дом начали строить еще в середине 1936 года, а на сегодняшний день он отстроен только на 65%. В этом доме остались незаконченными главным образом работы по внутренней отделке…»

Поясним по улице Трудовой, которая ныне носит имя Шестакова. Она одна из старейших в Кемерове и в 30-е была весьма протяженной: шла от Щетинкиного лога аж до современной улицы Орджоникидзе параллельно Островского и Советской. Адреса на Трудовой имели, например, первая центральная баня (ныне Весенняя, 5«а»), строившаяся в те же 1936-37 годы школа № 3 (в прошлом здание обкома, а ныне гимназия № 1) и наш дом-герой. Он, судя по году начала строительства, вообще был первым капитальным жилым на этой улице и одним из первых на Притомском участке – в историческом центре нашего города.

Не исключено, что и планировался он как часть ансамблевой застройки и сегодня вполне мог бы украшать одну из центральных улиц, если бы не генпланы последующих лет, которые изменили границы квартала и прикрыли дом другими, более крупными и нарядными зданиями.

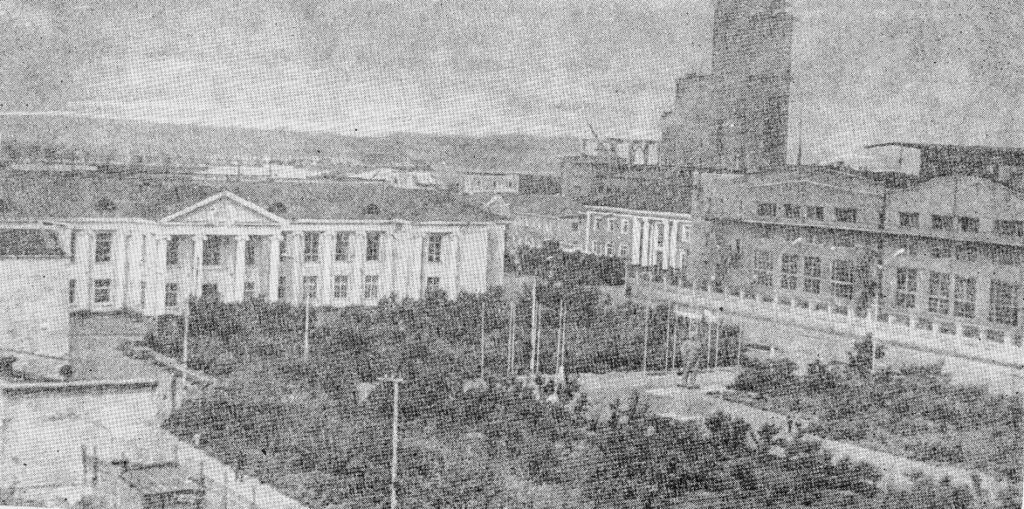

1935 год. Вид Притомского участка (от Томи на будущий административный центр): слева – дом Ермака,2, на переднем плане по центру – начало строительства дома по Орджоникидзе (предположительно №3), справа и чуть выше квартал, где построят здание Орджоникидзе, 6. Фото: группа ОК “Мы из старого Кемерово”

…Восстановим в воображении картину нынешнего административного центра лета 1939-го. Площадь Советов – густой деревянный частник, никаких многоэтажных ведомственных зданий, почтамта, колоритного дома с башенкой и арками, скверов и бульваров еще нет. Многоэтажные жилые массивы виднеются лишь со стороны набережной, в строительных лесах несколько домов вдоль Островского. И наш исторический герой в гордом стоическом одиночестве на своем пятачке высится над крышами рубленых одноэтажных домиков с огородами и стайками для скота. Его глазницы-окна еще зияют пустотой, уже слегка потемнели давно побеленные стены, через парадную гуляет легкий летний ветерок… А он всё ждет завершения своего такого долгого строительства.

Достроили и сдали дом лишь год спустя, как значится в его техпаспорте. Сразу в начале 40-х и заселили. Новоселы получили в распоряжение 12 просторных светлых двухкомнатных квартир, отвечавших всем требованиям комфортабельности жилья предвоенного времени: с канализацией, водопроводом, теплом и большими кухнями. Наверняка гадали, как и чем обставлять свои новые шикарные апартаменты, в какой из комнат сделать спальню, в какой – зал…

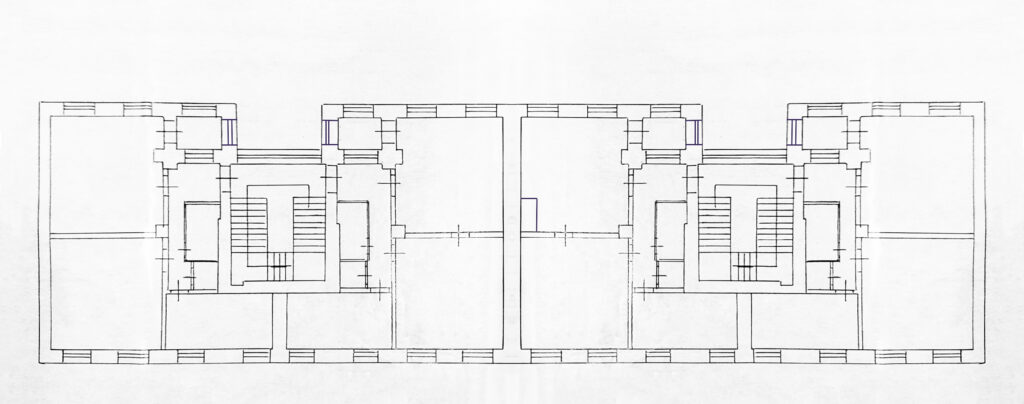

Примерно такой была изначальная поэтажная планировка дома. Воссоздана по документам 90-х. Фото: Марина Туманова

…И как, должно быть, было любопытно и весело ребятишкам исследовать небольшие квадратные лоджии, выходившие в парадный двор.

Да, наш дом-герой своих первых жильцов встретил в немного ином обличии (об этом подробно расскажем далее).

Секреты исторического дома

Одна занятная легенда давно ходит про Орджоникидзе, 6: дескать, когда строилось здание управления НКВД (МВД) – нынешняя администрация города, – из него к нашему дому-герою проложили секретный подземный тоннель. Таких баек про разные дома центра города – пруд пруди, и не исключено, что где-то такое и правда есть, но не в этот раз. Проверили лично: тоннеля нет. Там и подвала-то толком нет, только под центральной частью дома.

– Кубическая комната, метров пять глубиной. Старожилы рассказывали, что в бытность до центрального отопления здесь была небольшая котельная. Между квартирами даже труба сохранилась, по которой под давлением от котла подавалось тепло, – делится старший совета дома.

Торчащая вентиляционная труба на фото – как раз из бывшей котельной в подвале. Фото: Дмитрий Ярощук

Он заселился сюда в нулевые и сегодня дом и его особенности знает как свои пять пальцев, побывал во всех квартирах и потаенных уголках. Говорит, что ныне у подвальной комнаты функционал почти тот же, только вместо котельной расположились современные инженерные системы: тепловой узел и водопровод.

Ну и не только это, конечно, изменилось в нашем историческом герое за годы. В 50–60-е жильцы стали оснащать свои квартиры ванными, которых ранее не было, убирать массивные печки из кухонь, ставить перегородки в комнатах, превращать свои двушки в трешки. В эти же годы примерно исчезли и небольшие изящные комнатки-балкончики, которые весьма недурно украшали парадный фасад.

Фото: Дмитрий Ярощук

– Белые плашки под окнами вдоль колонн – это остатки от балясин в ограждениях балконов. Проемы, которые внутрь на подъезды выходили, заложили, а те, что по фасаду, заузили и сделали окна, – объясняет наш проводник.

И сразу же развеивает еще один миф – про маленькие комнатки для прислуги. Их на самом деле здесь не было.

– Когда балконы заложили, в квартирах на 2-м и 3-м этажах действительно появились маленькие комнатки. Вот их-то новоселы, которые прежний вид дома не застали, и приняли за комнатки для прислуги, – подмечает старший совета дома. – Но они очень небольшие, всего 3 кв. м. То есть даже кровать одинарную не поставить…

Кровать не поставить, а вот стол компьютерный – запросто. Некоторые жильцы, к слову, так и сделали – оборудовали себе небольшие рабочие кабинеты.

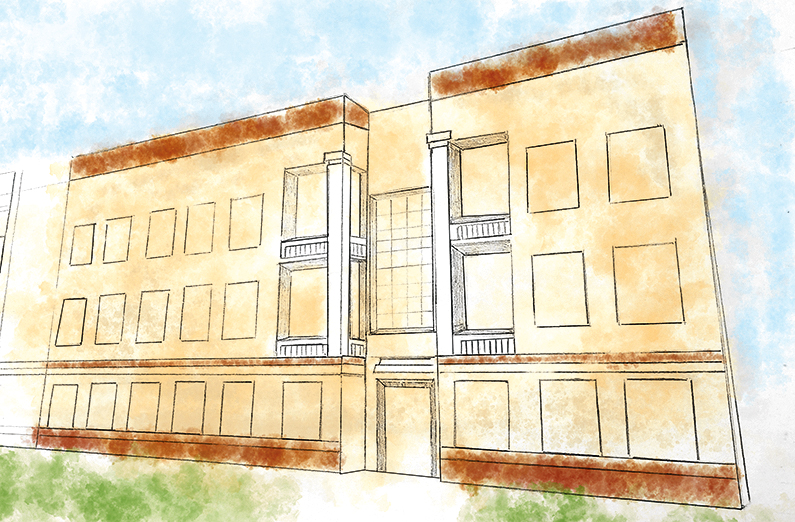

Немного пофантазировали и прикинули в эскизе, как дом с балконами выглядел. Авторы: Марина Туманова, Виталий Денисов

Есть примеры и обратных перемен. Подъезды, которые имеют черный и парадный входы, вновь стали проходными благодаря современному ремонту в 2010-х.

– До этого в наш 1-й подъезд, например, несколько десятилетий входили только со стороны Музыкального театра. А старая филенчатая дверь парадного входа была наглухо заколочена, – рассказывает жилец дома Ирина Тимошенко. – Теперь оба функционируют. Очень удобно.

Фото: Марина Туманова

За своим возрастным домом жильцы, к их чести, присматривают и внутри, и снаружи.

– В 2015-м общими усилиями, и жильцов в том числе, сделали ремонт фасада здания. Потом и подъезды, и двери, и инженерные коммуникации обновили, – делится старший по дому.

Фото: Дмитрий Ярощук

Прошлым эпохам он уже, конечно, не полностью аутентичен. Но кое-какие милые детали здесь сохранили и берегут. Например, старенькая табличка вызова экстренных служб, или адресный знак с номером дома, который, вероятно, помнит еще, как трамвай по Советскому ходил. Таким определенно не каждый исторический дом в городе может похвастаться.

Фото: Дмитрий Ярощук

Еще из необычного, аутентичного и редкого – трехмаршевая лестница! Добавляет парадной и подъезду элегантности и совершенно точно удивляет, ибо от этого дома с его довольно скромной кубатурой мы ничего подобного точно не ждали. Ну и этот элемент тоже намекает, что дом не из простых.

Фото: Дмитрий Ярощук

По стандартам 30-х

Жизнь в нашем доме-герое в разные годы складывалась по-разному. Кемеровчане припоминают, что в части здания некогда было общежитие управления связи или даже что-то вроде гостиницы.

Версия вполне правомочная. В документе за 1966-й, например, есть запись о том, что в 12-квартирном доме на Орджоникидзе, 6 проживает 17 семей, а значит, покомнатное заселение здесь имело место.

Фото: Дмитрий Ярощук

А вот жильцы из 80-х рассказывают, что в их бытность никаких «коммуналок» и общежитий уже не было. Да и костяк жильцов из числа работников связи сильно разбавили представители других профессий и ведомств. Энергетики, медики, было дело, жили даже известные работники кемеровского ТВ.

– Моим родителям квартиру дали от ОДУ Сибири. Переехали сюда в 80-м, я как раз в 4-й класс пошла, – рассказывает Ирина Тимошенко.

Она любезно согласилась показать свою квартиру, где сохранилась та самая труба, по которой в далекие 30–40-е шло тепло из котельной. Массивная кирпичная конструкция, к слову, прежним жильцам служила дымоходом.

Массивная конструкция прямо по центру. Фото: Марина Туманова

– У них здесь был оборудован настоящий камин. Функционировал лет десять, наверное, с 70-х, – делится Ирина.

Камин квадратной просторной комнате с потолками больше трех метров и с двумя полноразмерными окнами и впрямь подходит.

Большие массивные окна, к слову, – это вообще фишка всего дома. По два в комнатах, на верхних этажах в кухнях – окно и маленький балкончик, выходящий во внутренний двор. А у Ирины (как и в других квартирах первого этажа) окно есть еще и в коридоре. Света и воздуха здесь хоть отбавляй, как и было положено по строительным стандартам 30-х.

Мир под сенью тополей

Для тех, кто в этом доме рос, и сам он, и его окрестности проникнуты теплой ностальгией по детству.

Хороший, спокойный, дружный, где соседи по-свойски заглядывают друг к другу в гости, где на всю округу звенит детский смех, где на солнышке сушится свежевыстиранное белье, где пахнет углем и сухим деревом от дровяных ящиков во дворе, где бабушка готовит самую вкусную на свете манную кашу…

Такими детские годы запомнились Светлане Свинцовой. В середине 50-х в дом заехали ее бабушка и дедушка, были они как раз из числа руководителей подразделений управления связи. Здесь жил ее отец, а теперь и она сама. Говорит, что с потомственным жильем ни за что не расстанется.

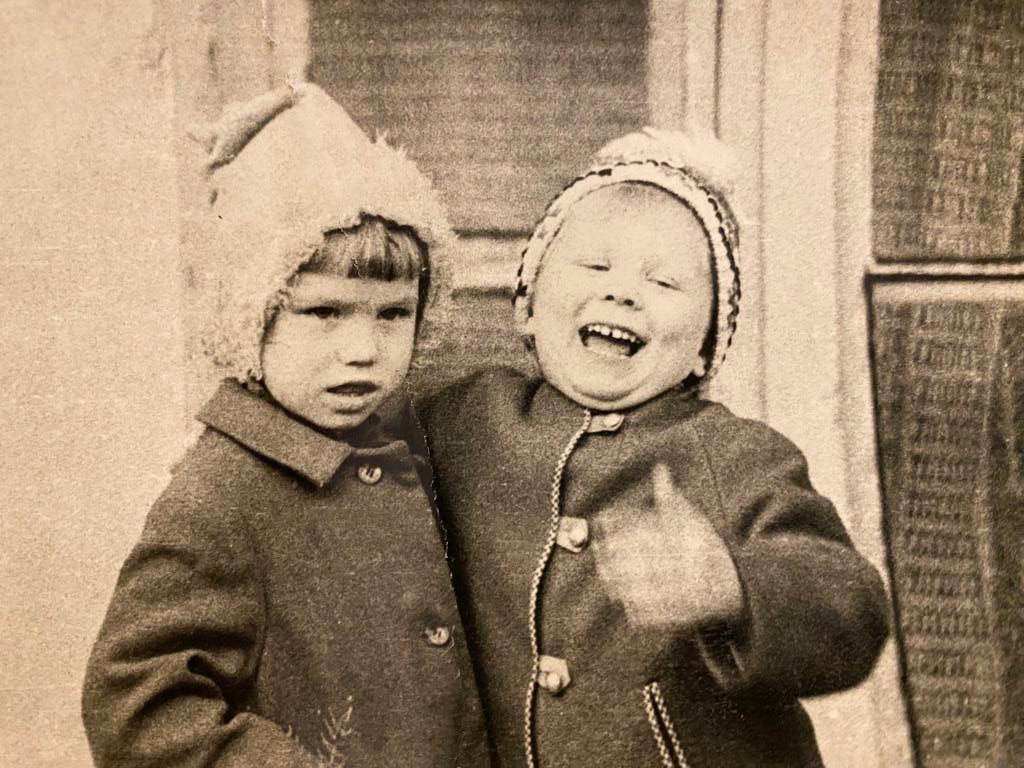

Светлана поделилась ностальгическим фото из детства. В кадре она с подругой у стеной родного дома на Орджоникидзе, 6, 1960-е. Фото: архив Светланы Свинцовой

О веселых играх и пикниках на свежем воздухе, о том, как бегали в школу № 1 по историческому хвостику Трудовой-Арочной, вспоминает ее соседка Ирина.

– Рядом с домом росли огромные тополя, да такие мощные и густые, что из наших окон оперетту не было видно. С парадного входа стояли ветвистые клены. Мы жили в кольце буйной зелени, как в каком-то отдельном мире. А летом после дождя весь двор был усыпан огромными дождевиками! Представляете, в самом центре города? – улыбается она.

Фото: Дмитрий Ярощук

…Старые тополя и клены давно уступили место елочкам и рябинкам. Жильцы разбили небольшой палисадник у родных стен, каждую весну он радует белым цветом и ароматом вишни, а летом – пестрым цветочным ковром. Современным благоустройством щеголяет парадный двор. И сам дом выглядит теперь иначе. Своими строгими тонами и впрямь больше походит на офисное, административное здание. Но вот знакомишься с ним чуть ближе – и становится понятно, что это место не утратило ни своего трогательного камерного уюта, ни особой атмосферы, в которой так плотно переплелись минувшие эпохи, и радостные события, и повседневность, и грезы о будущем, и дорогие сердцу воспоминания… Всё то, за что сегодня его так любят жильцы.

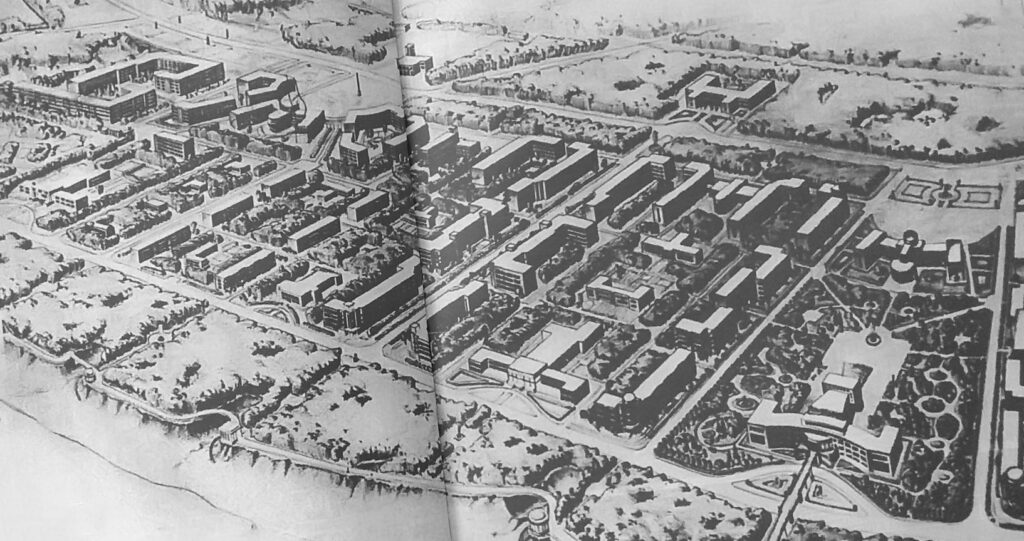

Проект застройки Кировского района, 1930-е. Фото: архив ПО “Прогресс”

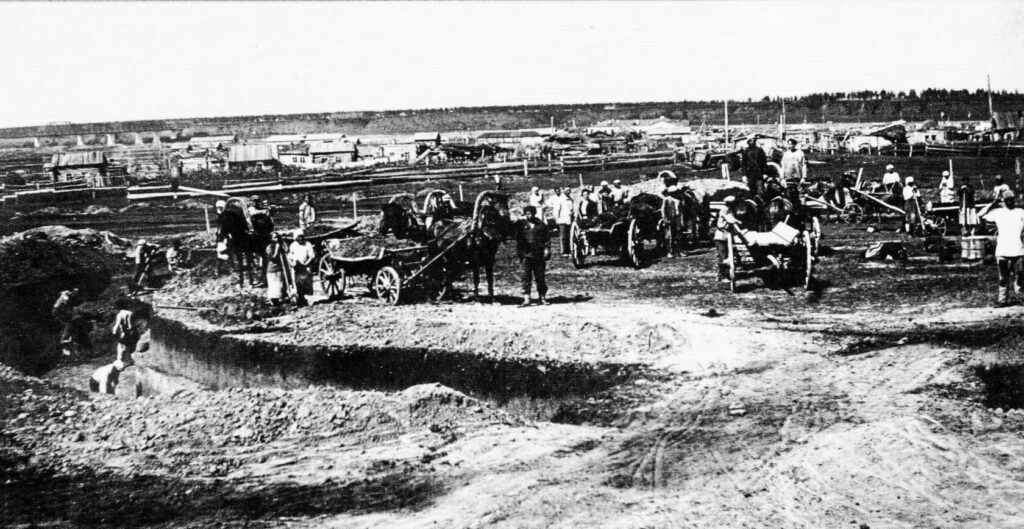

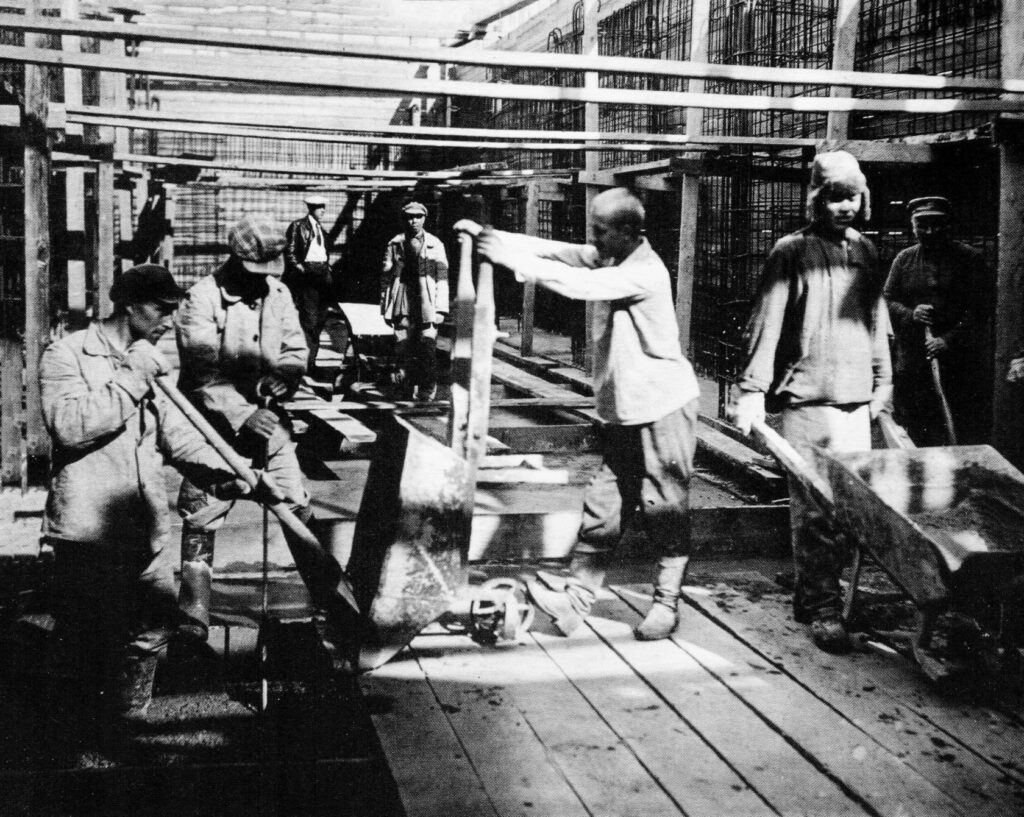

Проект застройки Кировского района, 1930-е. Фото: архив ПО “Прогресс” Типичные работы по устройству фундамента многоэтажного дома – вручную. На фото строится предположительно дом 40 лет Октября, 8, 1935 год. Аналогичные работы велись и на улице Севастопольской. Фото: архив ПО “Прогресс”

Типичные работы по устройству фундамента многоэтажного дома – вручную. На фото строится предположительно дом 40 лет Октября, 8, 1935 год. Аналогичные работы велись и на улице Севастопольской. Фото: архив ПО “Прогресс” Севастопольская, 4. фото: Дмитрий Ярощук

Севастопольская, 4. фото: Дмитрий Ярощук Замысловатые кронштейны, перемежающиеся слуховыми окнами. Фото: Дмитрий Ярощук

Замысловатые кронштейны, перемежающиеся слуховыми окнами. Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук

Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук

Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук

Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук

Фото: Дмитрий Ярощук

Аутентичная тяга по периметру потолка. Фото: Дмитрий Ярощук

Аутентичная тяга по периметру потолка. Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук

Фото: Дмитрий Ярощук

Кировский Бродвей – улица Севастопольская, 1960-е. Фото: группа ОК “Мы из старого Кемерово”

Кировский Бродвей – улица Севастопольская, 1960-е. Фото: группа ОК “Мы из старого Кемерово” Фонтан на улице 40 лет Октября, 1960-е. Фото: группа ОК “Мы из старого Кемерово”

Фонтан на улице 40 лет Октября, 1960-е. Фото: группа ОК “Мы из старого Кемерово” Фото: Дмитрий Ярощук

Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук

Фото: Дмитрий Ярощук